LE THÉÂTRE SCANDINAVE À LA COMÉDIE-FRANÇAISE

LE THÉÂTRE SCANDINAVE À LA COMÉDIE-FRANÇAISE

Les auteurs scandinaves, révélés en France dès la fin du XIXe siècle par André Antoine et Lugné-Poe, sont joués à la Comédie-Française depuis 1921. Ibsen entre ainsi au Répertoire seulement quinze ans après sa mort (avec Un ennemi du peuple), suivi en 1970 de Strindberg (Le Songe) et Lars Norén en 2018 (avec Poussière, après avoir été joué au Théâtre du Vieux-Colombier en 2009 avec Pur).

Plusieurs autres auteurs scandinaves ont été lus ou joués par la Troupe, tels que le Danois Hans Christian Andersen, le Suédois Ingmar Bergman, les Norvégiens Arne Lygre, Fredrik Brattberg, Monica Isakstuen et Jon Fosse que le public peut à nouveau entendre cette saison.

Les photographies exposées, mémoire des pièces d’Ibsen, de Strindberg et de Norén mises en scène à la Comédie-Française depuis 1921, témoignent de la richesse du théâtre scandinave - de la tradition réaliste et psychologique à ses représentations oniriques et mystiques - et de sa grande modernité.

Exposition présentée au Studio-Théâtre de septembre 2025 à janvier 2026.

LE THÉÂTRE SCANDINAVE À LA COMÉDIE-FRANÇAISE

« Un ennemi du peuple » d’Henrik Ibsen, Salle Richelieu, 1921. Photographie Bert

« Hedda Gabler » d’Henrik Ibsen, mise en scène de Charles Granval, Salle Richelieu, 1925

« Le Canard sauvage » d’Henrik Ibsen, mise en scène d’Alain Françon, Salle Richelieu, 1993

« Grief(s) », textes d’August Strindberg, Henrik Ibsen et Ingmar Bergman, mise en scène d’Anne Kessler, Studio-Théâtre, 2006

« Grief(s) », textes d’August Strindberg, Henrik Ibsen et Ingmar Bergman, mise en scène d’Anne Kessler, Studio-Théâtre, 2006

« Peer Gynt » d’Henrik Ibsen, mise en scène et scénographie d'Éric Ruf, Salon d’honneur du Grand Palais, 2012

« Peer Gynt » d’Henrik Ibsen, mise en scène et scénographie d'Éric Ruf, Salon d’honneur du Grand Palais, 2012

« La Dame de la mer » d’Henrik Ibsen, version scénique et mise en scène de Géraldine Martineau, Vieux-Colombier, 2023

« La Dame de la mer » d’Henrik Ibsen, version scénique et mise en scène de Géraldine Martineau, Vieux-Colombier, 2023

« Le Songe » d’August Strindberg, mise en scène de Raymond Rouleau, Salle Richelieu, 1970

« La Sonate des spectres » d’August Strindberg, mise en scène d’Henri Ronse, Théâtre national de l’Odéon, 1975

« La Sonate des spectres » d’August Strindberg, mise en scène d’Henri Ronse, Théâtre national de l’Odéon, 1975

« Les Créanciers » d’August Strindberg, mise en scène de Jacques Baillon, Théâtre national de l’Odéon, 1980

« Les Créanciers » d’August Strindberg, mise en scène d'Anne Kessler, Studio-Théâtre, 2018

« Les Créanciers » d’August Strindberg, mise en scène d'Anne Kessler, Studio-Théâtre, 2018

« Père » d’August Strindberg, mise en scène de Patrice Kerbrat, Salle Richelieu, 1991

« Père » d’August Strindberg, mise en scène de Patrice Kerbrat, Salle Richelieu, 1991

« Danse de mort » d’August Strindberg, mise en scène et lumière de Matthias Langhoff, Salle Richelieu, 1996

« Père » d’August Strindberg, mise en scène d'Arnaud Desplechin, Salle Richelieu, 2015

« Père » d’August Strindberg, mise en scène d'Arnaud Desplechin, Salle Richelieu, 2015

« Embrasser les ombres » de Lars Norén, mise en scène de Joël Jouanneau, Théâtre du Vieux-Colombier, 2005

« Embrasser les ombres » de Lars Norén, mise en scène de Joël Jouanneau, Théâtre du Vieux-Colombier, 2005

« Pur » de Lars Norén, mise en scène de l’auteur, Théâtre du Vieux-Colombier, 2009

« Pur » de Lars Norén, mise en scène de l’auteur, Théâtre du Vieux-Colombier, 2009

« Poussière » de Lars Norén, mise en scène de l’auteur, Salle Richelieu, 2018

« Poussière » de Lars Norén, mise en scène de l’auteur, Salle Richelieu, 2018

« Hedda Gabler » d’Henrik Ibsen, mise en scène de Charles Granval, Salle Richelieu, 1925

Avec Charles Granval (Georges Tesman), Marie-Thérèse Piérat (Hedda Gabbler), Jacques Guilhène (l’Assesseur Bracke), Madeleine Renaud (Madame Elvsted), Denis d’Inès (Egdert Loevborg).D’une inspiration scandinave « si contraire à nos traditions », la pièce est portée au Répertoire, selon certains critiques, par le « raz de marée » du féminisme. « Hedda Gabler » est incarnée en 1925 par Marie-Thérèse Piérat, appréciée pour l’humanité qu’elle confère à l’héroïne, mais la comédienne ne fait pas l’unanimité : on lui reproche d’embourgeoiser le personnage féminin, de la jouer en « Bovary du Nord ». Dix ans plus tard, Mary Marquet lui offre une vision plus cérébrale. Malgré des réserves persistantes, le public adhère davantage à l’œuvre lors de cette reprise en 1936, avec une nouvelle distribution et de nouveaux décors.

« Le Canard sauvage » d’Henrik Ibsen, mise en scène d’Alain Françon, Salle Richelieu, 1993

Avec Martine Chevalier (Gina Ekdal), Marie Bourdet et Jean-Pierre Falloux (le Couple d’amoureux).Familier aussi d’« Hedda Gabler », Alain Françon met en scène « Le Canard sauvage », pièce d’Ibsen la plus aboutie selon lui. Proposée au comité de lecture en 1930 et 1940, elle entre enfin au répertoire en 1993 avec, pour le metteur en scène et le traducteur Terje Sinding, la volonté d’éviter deux écueils : « le pastiche du style des auteurs français de l’époque et la modernisation à outrance » (Sinding). « Le Canard sauvage » avait été auparavant entendu sur les ondes (1975).

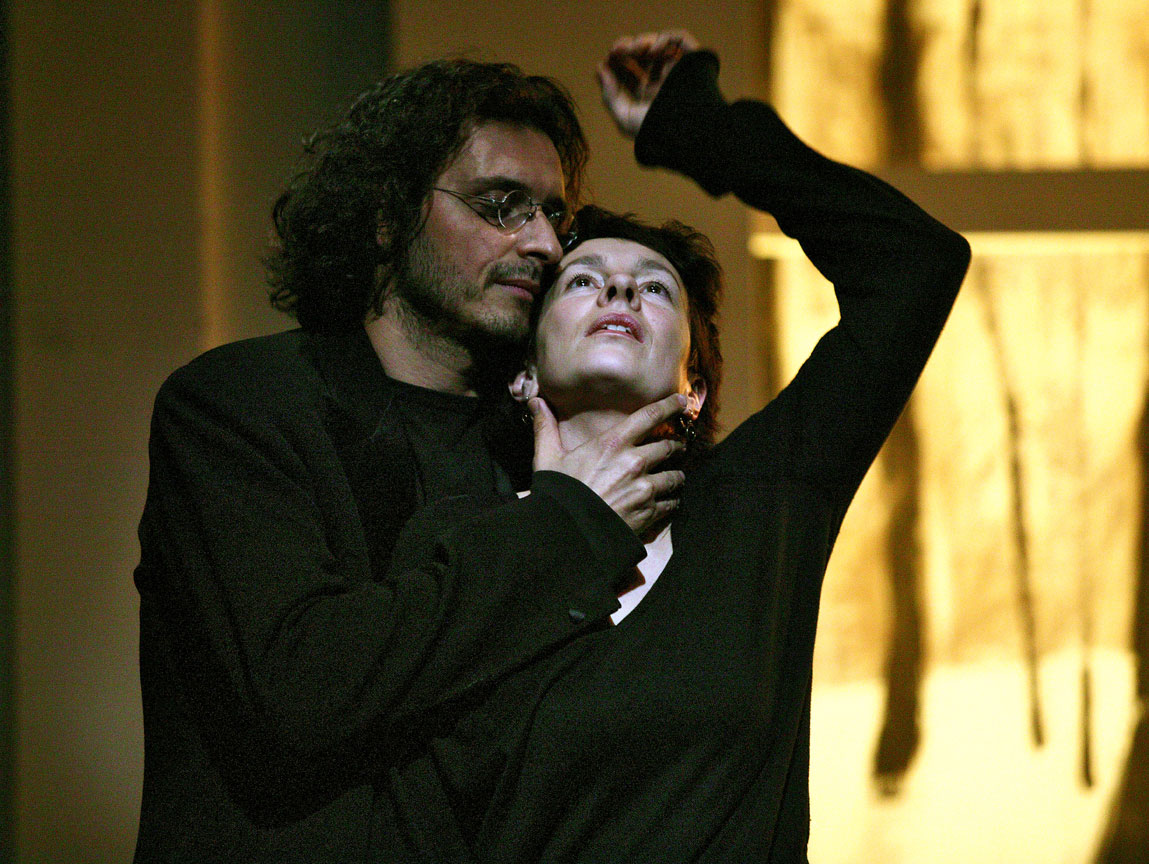

« Grief(s) », textes d’August Strindberg, Henrik Ibsen et Ingmar Bergman, mise en scène d’Anne Kessler, Studio-Théâtre, 2006

Avec Clotilde de Bayser (Nora), Laurent Natrella (Helmer).Dans la pièce « Maison de poupée » (Ibsen), Nora quitte délibérément ses trois enfants pour vivre enfin sa vie. Ce couple déchiré faisant écho à la rancœur et au ressentiment imprégnant « La Plus forte » (Strindberg) et « Les Meilleures Intentions » (Bergman), Anne Kessler réunit les trois pièces pour son spectacle « Grief(s) » en 2006 en lisant ces auteurs à travers le regard de Bergman.

« Grief(s) », textes d’August Strindberg, Henrik Ibsen et Ingmar Bergman, mise en scène d’Anne Kessler, Studio-Théâtre, 2006

Avec Eric Ruf (Henrik).Le spectacle réunit les textes d’August Strindberg (« La Plus forte »), Henrik Ibsen (« Maison de poupée ») et Ingmar Bergman (« Les Meilleurs intentions »).

« Peer Gynt » d’Henrik Ibsen, mise en scène et scénographie d'Éric Ruf, Salon d’honneur du Grand Palais, 2012

Avec Hervé Pierre (Peer Gynt), Stéphane Varupenne (le Fondeur de bouton).« Peer Gynt », avec l’orchestration de Grieg, est joué pour la première fois à la Comédie-Française en juillet 1945, hors répertoire, et en anglais par la compagnie londonienne The Old Vic Théâtre Company dans le cadre d’un échange et d’une tournée officielle en Angleterre et en Ecosse organisée par Pierre Dux.Eric Ruf s’attèle en 2012 à cette pièce en reprenant – mais partiellement – la traduction de Regnault et en la dépouillant de la partition lyrique de Grieg. Elle jouit d’une présentation originale et inédite dans le Salon d’honneur du Grand Palais.

« Peer Gynt » d’Henrik Ibsen, mise en scène et scénographie d'Éric Ruf, Salon d’honneur du Grand Palais, 2012

« Je rêve d’un dispositif de représentation bifrontal afin que le voyage de « Peer Gynt » se déroule non pas face mais au creux du public et que le spectateur tourné vers l’acteur embrasse en même temps dans son champ de vision cet autre lui-même le regardant aussi sur le gradin d’en face.Le décor serait une simple route.Une route-scène-plateau. Genèse, matrice et fin de monde. Une route : bête métaphore de la vie.Une route en déshérence où l’on traîne son dimanche en rêvant de campagnes glorieuses et de filles faciles. Une route commençant arbitrairement par un bout et finissant à l’autre par un dos d’âne derrière lequel les acteurs pérégrins disparaîtraient plutôt qu’ils ne sortiraient, glisseraient sous l’horizon » (Eric Ruf, extrait du dossier de presse de « Peer Gynt », 2012).

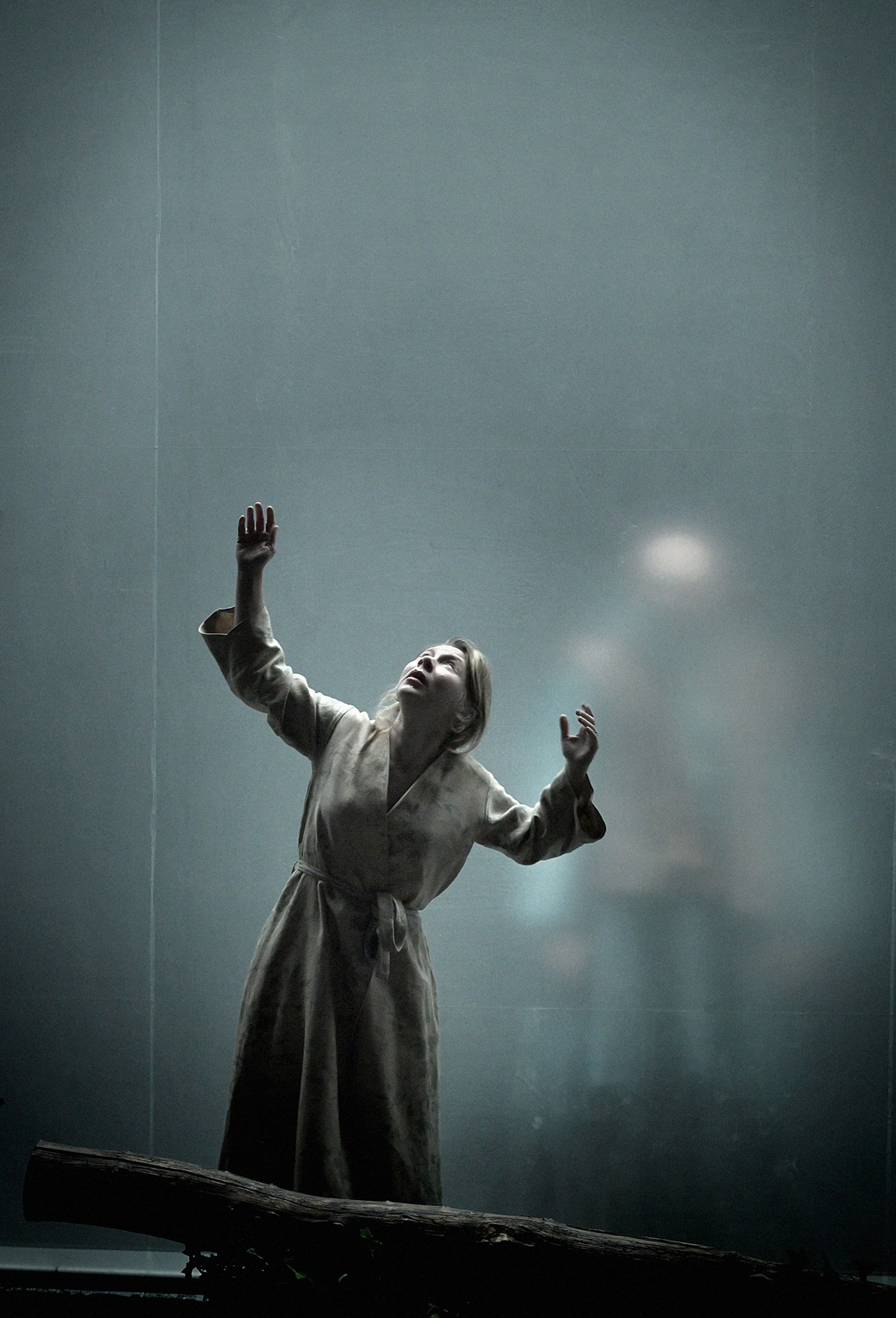

« La Dame de la mer » d’Henrik Ibsen, version scénique et mise en scène de Géraldine Martineau, Vieux-Colombier, 2023

Avec Géraldine Martineau (Ellida Wangel).« La Dame de la mer » est présentée pour la première fois à la Comédie-Française, hors Répertoire, au Théâtre du Vieux-Colombier. Lorsqu’il écrit cette pièce en 1888, le dramaturge est classé parmi les monstres sacrés et son inspiration poétique semble être à son apogée.

« La Dame de la mer » d’Henrik Ibsen, version scénique et mise en scène de Géraldine Martineau, Vieux-Colombier, 2023

Avec Simon Eine (Jason), Christine Fersen (Médée) Avec Alain Lenglet (Ballested), Adrien Simion (Lyngstrand), Benjamin Lavernhe (Arnholm), Laurent Stocker (le Docteur Wangel), Léa Lopez (Hilde), Elisa Erka (Bolette).Géraldine Martineau, qui avait joué sous la direction d’Yves Beaunesne « Le Canard sauvage » met en scène « La Dame de la mer », qui est, selon elle « une pièce très complète, avec une vaste palette de registres, et une part de surnaturel et d’effroi qui la teinte de mystère ».

« Le Songe » d’August Strindberg, mise en scène de Raymond Rouleau, Salle Richelieu, 1970

1970, Strindberg entre au Répertoire de la Comédie-Française, avec cette œuvre mère dans le théâtre du dramaturge, près de quatre-vingts ans après sa première mise en scène en France, par André Antoine, en 1893. La pièce inaugure ce à quoi Pierre Dux, nouvel administrateur de la Comédie-Française, tenait : une plus large présence de chefs-d'œuvre étrangers au Répertoire. Pierre Dux envisage de confier la mise en scène de ce drame onirique et mystique au réalisateur Ingmar Bergman, qui décline l'invitation, « s'avouant trop étranger à la langue française ». Il se tourne alors vers Raymond Rouleau, également réalisateur, qui dirige pour l’occasion soixante-dix comédiens et figurants. Pour le metteur en scène, la pièce est une « cathédrale engloutie qu’il nous faut remonter à la surface ». Les tulles et transparents du décorateur et costumier Hubert Monloup confèrent à la pièce un climat féerique.

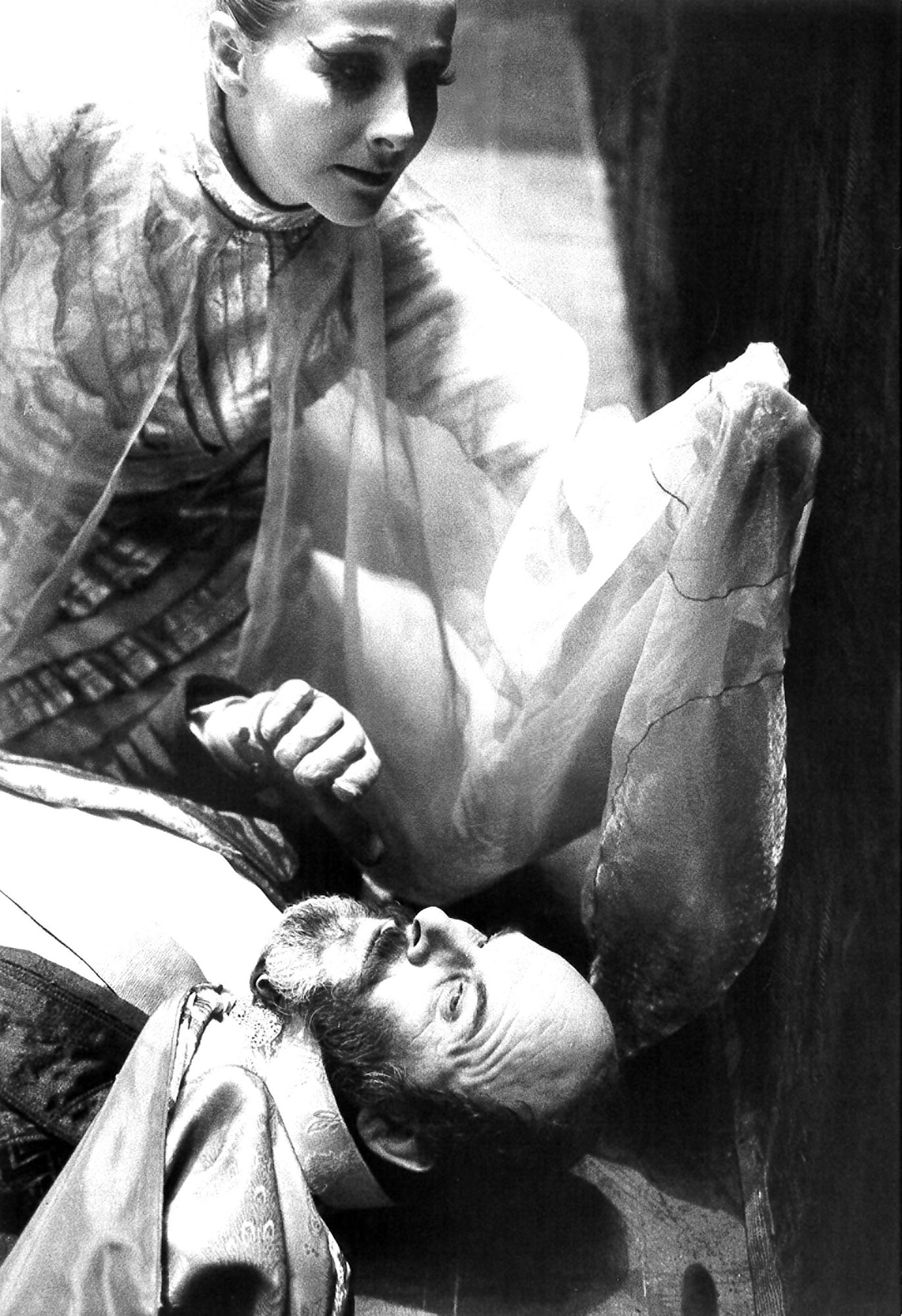

« La Sonate des spectres » d’August Strindberg, mise en scène d’Henri Ronse, Théâtre national de l’Odéon, 1975

Avec Catherine Samie (la Momie) et François Chaumette (le Vieux).« La Sonate des spectres » (1907) est la troisième des quatre « pièces de chambre » que le dramaturge suédois écrivit à la fin de sa vie pour le Théâtre Intime, petite salle de spectacle entièrement vouée à son œuvre. Pendant l’écriture de sa pièce, Strindberg écrivait : "Je savais à peine ce que je faisais, mais j'avais la sensation de quelque chose de sublime qui me faisait tressaillir, le même sentiment singulier qu'on éprouve quand on pleure de joie ou, sur ses vieux jours, devant une action noble."

« La Sonate des spectres » d’August Strindberg, mise en scène d’Henri Ronse, Théâtre national de l’Odéon, 1975

Avec Marcelle Arnold (la Fiancée), Catherine Samie (la Momie), Philippe Etesse (le Monsieur distingué), Jean-François Rémi (le Colonel), Tania Torrens (la Dame en noir), François Chaumette (le Vieux).L'espace scénique de l’Odéon offre à la pièce les dimensions d’un opéra baroque, illustré par des musiques de Wagner. Les décors féériques s’inspirent des fastes picturaux de Gustave Moreau.Dans « La Sonate des spectres », Strindberg s’en prend aux histoires d’amour avec son cortège de jalousies, trahisons, mensonges… La mise en scène lente et irréelle d’Henri Ronse (1975), prend volontairement à contre-pied les intentions de l’auteur avec un décor très féerique, « les lames de couteau de Strindberg étant comme des carpes dormantes » (Henri Ronse).

« Les Créanciers » d’August Strindberg, mise en scène de Jacques Baillon, Théâtre national de l’Odéon, 1980

Avec Jacques Toja (Adolphe), François Chaumette (Gustave) et Catherine Hiegel (Tekla).Une pièce qui peut, selon son auteur, se jouer « avec une table et deux chaises ».En 1980, Jacques Baillon, nouveau secrétaire général de la Comédie-Française, monte la pièce au Petit-Odéon en reconnaissant que les invraisemblances de l’intrigue permettent de « faire avancer le voyage psychologique des personnages ». Dans cette histoire où l’ancien mari (François Chaumette) persuade à visage couvert le nouvel époux (Jacques Toja) que sa femme Tekla (Catherine Hiegel) le manipule, les réalités sont plus psychiques que réelles.

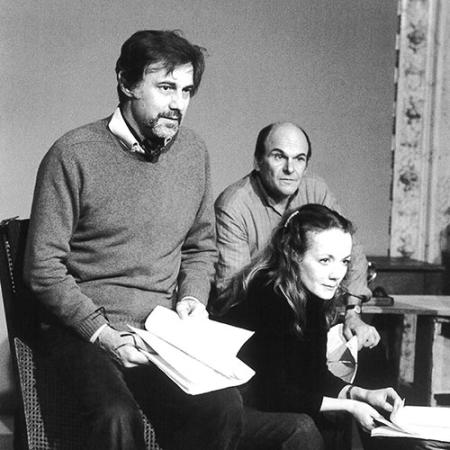

« Les Créanciers » d’August Strindberg, mise en scène d'Anne Kessler, Studio-Théâtre, 2018

Avec Didier Sandre (Gustaf), Adeline d’Hermy (Tekla), Anne Kessler.Trente-huit plus tard, en 2018, une autre salle intimiste, le Studio-Théâtre, accueille « Les Créanciers ». Anne Kessler, qui avait monté « Grief(s) » poursuit ainsi son incursion dans le répertoire scandinave en reconnaissant à Ibsen de l’avoir amenée vers Strindberg, « plus âpre, plus blessé et plus violent ».

« Les Créanciers » d’August Strindberg, mise en scène d'Anne Kessler, Studio-Théâtre, 2018

Avec Sébastien Pouderoux (Adolf), Adeline d’Hermy (Tekla), Didier Sandre (Gustaf).Dix-huit ans après la mise en scène des « Créanciers » par Jacques Baillon au Petit-Odéon, Anne Kessler qui garde un souvenir mémorable de ce spectacle, en offre une nouvelle présentation au Studio-Théâtre, soit la huitième mise en scène d’une pièce de Strindberg à la Comédie-Française. Anne Kessler renoue ainsi, depuis « Grief(s) » avec le dramaturge qui l’amène vers une esthétique cinématographique.

« Père » d’August Strindberg, mise en scène de Patrice Kerbrat, Salle Richelieu, 1991

Avec Jean-Luc Boutté (le Capitaine), Catherine Hiegel (Laura).Si Zola, à la lecture du manuscrit, reproche à Strindberg d’être dans l’ « abstraction » et de faire des « raccourcis d’analyse », il confesse dans le même temps que sa pièce « est une des rares œuvres dramatiques » à l’avoir « profondément remué ».Avec « Père », traduite pour l’occasion par Terje Sinding, Strindberg revient à la Salle Richelieu en 1991 et scelle les retrouvailles entre l’administrateur Antoine Vitez et l’ancien sociétaire Patrice Kerbrat qui avait d’abord songé à monter « Danse de mort ».

« Père » d’August Strindberg, mise en scène de Patrice Kerbrat, Salle Richelieu, 1991

Avec Catherine Samie (la Nourrice), Jean-Luc Boutté (le Capitaine).

« Danse de mort » d’August Strindberg, mise en scène et lumière de Matthias Langhoff, Salle Richelieu, 1996

Avec Muriel Mayette (Alice).Mariés depuis vingt-cinq ans, le Capitaine Edgar (Jean Dautremay) et Alice (Muriel Mayette), actrice ayant renoncé à sa carrière pour lui, ne se supportent plus et l’arrivée de Kurt (Gilles Privat), dans ce huis-clos qu’évitent leurs enfants, ne va pas améliorer le climat de « Danse de mort » mis en scène par Matthias Langhoff pour son entrée au Répertoire en 1996.

« Père » d’August Strindberg, mise en scène d'Arnaud Desplechin, Salle Richelieu, 2015

Avec Martine Chevallier (Margret, la Nourrice du Capitaine), Michel Vuillermoz (le Capitaine).Admiratif de la précédente mise en scène de « Père » par Patrice Kerbrat, Arnaud Desplechin propose au public de réentendre ce texte, un quart de siècle plus tard, en 2015. Comme son prédécesseur, il veut faire une pièce « sans coupable ». Ce disciple de Bergman (émule de Strindberg) et familier des démêlés conjugaux à l’écran fait ici ses débuts de metteur en scène de théâtre.

« Père » d’August Strindberg, mise en scène d'Arnaud Desplechin, Salle Richelieu, 2015

Avec Michel Vuillermoz (le Capitaine), Anne Kessler (Laura, la femme du Capitaine).En perdition, le couple est confronté au doute de l’adultère, de la trahison et donc, potentiellement, à celui de la légitimité de l’enfant. « Père » désigne dans son titre la victime de ce doute instrumentalisé par la mère. Mais pour Catherine Hiegel (la Mère) et Jean-Luc Boutté (le Père) dirigés par Patrice Kerbrat en 1991, l’un n’est pas plus monstrueux que l’autre.

« Embrasser les ombres » de Lars Norén, mise en scène de Joël Jouanneau, Théâtre du Vieux-Colombier, 2005

Avec Eric Génovèse (Eugène Jr), Mathieu Genet (Shane), Andrzej Seweryn (Eugène), Catherine Hiegel (Carlotta).Auteur contemporain le plus joué dans son pays et sur les scènes européennes depuis August Strindberg, Lars Norén est introduit en France à la fin des années 1980 par Jean-Louis Jacopin. Marcel Bozonnet programme l’auteur suédois, hors répertoire, au Théâtre du Vieux-Colombier avec « Embrasser les ombres », une pièce qui évoque la fin de vie du dramaturge Eugène O’Neill que Lars Norén admire.Lars Norén s’inscrit explicitement dans la lignée du désenchantement strindbergien (« Danse de mort » et « La Sonate des spectres ») avec « Embrasser les ombres » (mise en scène de Joël Jouanneau, 2005), mettant en scène l’intimité d’Eugène O’Neill, célèbre auteur du « Long voyage vers la nuit ».

« Embrasser les ombres » de Lars Norén, mise en scène de Joël Jouanneau, Théâtre du Vieux-Colombier, 2005

Avec Catherine Hiegel (Carlotta).Rien ne semble pouvoir ni sauver, ni séparer ce couple infernal (Catherine Hiegel et Andrzej Seweryn), et moins encore l’arrivée des deux fils d’un premier mariage (Mathieu Genet et Éric Génovèse). La part monstrueuse et violente de chacun de ces personnages est révélée, avec prouesse, par les comédiens.

« Pur » de Lars Norén, mise en scène de l’auteur, Théâtre du Vieux-Colombier, 2009

Avec Catherine Sauval (la Femme), Françoise Gillard (Elle).Lars Norén signe en 2009 la réalisation scénique de « Pur », l’une de ses pièces réunies sous le titre « Terminal » autour du thème existentiel des débuts et des fins. Héritière des tragédies de ses compatriotes et ainés, « Pur » renouvelle ce genre sur le désenchantement conjugal en jouant avec les temporalités, dans un décor blanc, dépouillé, emplie de la présence chorégraphiée des deux couples.

« Pur » de Lars Norén, mise en scène de l’auteur, Théâtre du Vieux-Colombier, 2009

Avec Catherine Sauval (la Femme), Christian Cloarec (l'Homme), Alexandre Pavloff (Il), Françoise Gillard (Elle).Le quatuor déchirant, se répondant par dialogues croisés et silences éloquents, composé de Catherine Sauval, Christian Cloarec, Françoise Gillard et Alexandre Pavloff, sert, en 2009, cette deuxième partition de Lars Norén à la Comédie-Française.

« Poussière » de Lars Norén, mise en scène de l’auteur, Salle Richelieu, 2018

Avec Christian Gonon (F), Dominique Blanc (B), Hervé Pierre (A), Anne Kessler (C), Françoise Gillard (Marilyn), Martine Chevallier ( H), Bruno Raffaelli (G).Le dramaturge est invité à un travail d’écriture avec la Troupe pour être joué Salle Richelieu. Il entre ainsi au Répertoire en 2018 avec « Poussière », texte écrit pour les onze comédiennes et comédiens qui ont prêté leurs traits aux touristes en fin de vie, hôtes d’un complexe hôtelier. Sa propre avancée dans l’âge autorise l’auteur décédé en 2021, pendant la dernière période de sa production prolifique, à écrire sur la vieillesse.

« Poussière » de Lars Norén, mise en scène de l’auteur, Salle Richelieu, 2018

Répétitions avec Françoise Gillard (Marilyn), Bruno Raffaelli (G), Lars Norén.Françoise Gillard incarne dans cette pièce le seul rôle auquel l’auteur a attribué un prénom, Marilyn – les autres personnages étant nommés par des lettres, les premières de l’alphabet – et le seul qui ne parle pas, « l’instrument muet de cette partition pour orchestre ». Les comédiennes et comédiens expérimentent à nouveau cette forme d’écriture que « prolonge et continue la mise en scène, comme si les phrases s’écrivaient, en direct avec [leurs] corps » (Didier Sandre).Informations pratiques

Exposition réalisée au Studio-Théâtre par la Bibliothèque-Musée de la Comédie-Française au cours de la saison 2025-2026.

Pour tout renseignement, s’adresser à : Mélanie Petetin au 01 44 58 14 78 –

melanie.petetin@comedie-francaise.org