Entretien avec Christine Montalbetti

« La Conférence des objets » Texte, mise en scène et costumes Christine Montalbetti. Du 28 novembre 2019 au 5 janvier 2020, Studio-Théâtre.

Oscar Héliani. Après Le Bruiteur, monologue interprété par Pierre Louis-Calixte en 2017, comment l’écrivain que vous êtes a-t-il appréhendé le travail d’écriture pour plusieurs comédiens de la Troupe ?

Christine Montalbetti. Tout ça a commencé par des entretiens avec chacun des acteurs pour lesquels j’ai écrit cette pièce. Je les ai interrogés sur leur rapport aux objets et sur les objets qui ont compté pour eux. Cela m’intéressait d’écrire à la croisée de leur imaginaire et du mien. Après les avoir rencontrés, écoutés, j’ai choisi les objets qu’ils incarneraient et le travail d’écriture a consisté à la fois à mettre des mots sur les petits drames intimes de chacun de ces objets et à trouver le mouvement de la pièce, un mouvement par où on sentirait leur oscillation entre leurs pulsions de révolte et leur affection pour leur propriétaire absente, et aussi où se construit progressivement une tension qui naît de ce que peu à peu ils ressentent son retard.

O.H. Chaque comédien incarne un objet. Comment l’avez-vous sélectionné ?

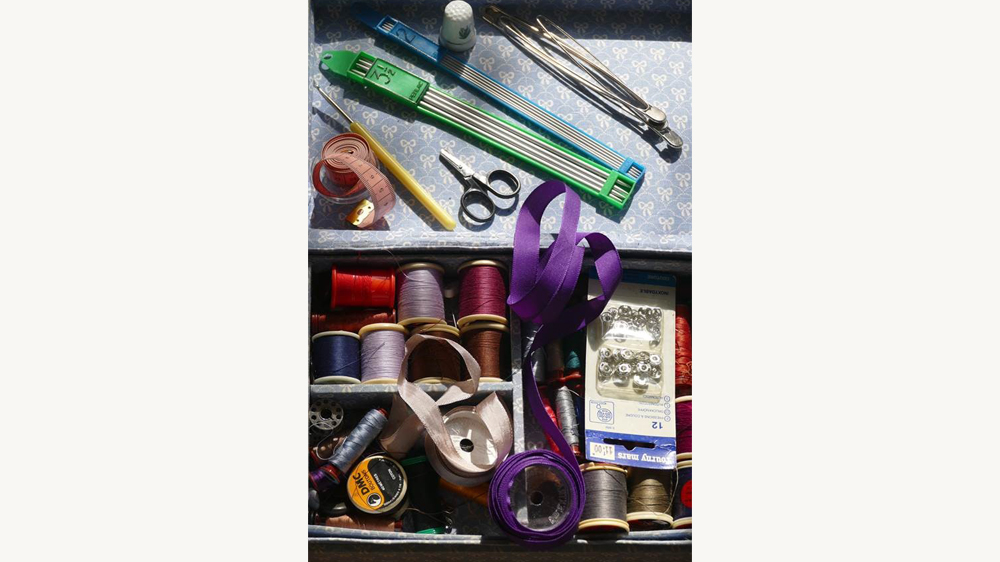

C.M. Hervé Pierre, Pierre Louis-Calixte et Bakary Sangaré, chacun à sa façon particulière, sont de formidables narrateurs, et leur rapport à la narration me touche. Comme me touche la personnalité d’Anna Cervinka, sa vivacité, ce mélange d’allégresse et de gravité, et comme m’émeut la pudeur de Claude Mathieu, sa façon souriante d’être sur un plateau, cette inquiétude élégamment masquée, qui vient nourrir ici son personnage. Parfois, les personnages sont devenus l’un de ces objets dont les comédiens m’avaient parlé : Anna, sa lampe ; Hervé Pierre, le pèle-pommes, un objet dont j’ignorais l’existence, et dont j’ai aimé l’allure et les possibilités de fiction qu’il ouvrait. Parfois, l’un des objets qu’ils avaient évoqués est devenu celui que leur personnage rêve d’être, plutôt que celui qu’ils incarnent : le cerf-volant, pour Pierre Louis-Calixte (qui est un parapluie), la boîte de peinture, pour Claude Mathieu (qui est une boîte à couture), la grosse pierre de son village, pour Bakary Sangaré (qui est une amulette). Il fallait aussi, c’était mon postulat de départ, que tous ces objets puissent se trouver dans la même pièce, et qu’ils appartiennent à la même personne.

O.H. Quelles indications comptez-vous donner aux comédiens pour qu’ils soient crédibles en lampe, parapluie, boîte à couture, œil-de-tigre ou pèle-pommes ?

C.M. Quand j’ai commencé à écrire cette pièce, et même si je n’aime pas beaucoup le mot « défi », je me disais qu’il y avait un défi pour la représentation. Cela m’amusait, et je me tenais en attente des solutions que la mise en scène échafauderait. Quand Éric Ruf m’a proposé de mettre la pièce en scène, en un sens, je me suis trouvée bien attrapée. Et à la fois ce qui pouvait à première vue me paraître une difficulté, dans le fond, ne l’est pas. Sur un plateau, il suffit que quelqu’un dise : « Je suis une lampe » pour qu’il ou elle le soit. Ce n’est ni plus vrai ni moins vrai que « Je suis Phèdre ». Il y a cette puissance de l’affirmation au théâtre. C’est d’ailleurs exactement ce avec quoi joue le personnage du Parapluie quand il commence par dire qu’il est un bouchon de pêche. Il s’amuse, il affabule, on croit au récit qu’il amorce, et puis il avoue que non, ce n’est pas cet objet-là qu’il est. C’est un personnage qui introduit de l’instabilité dans la parole, qui joue avec cette puissance de l’affirmation d’une identité de personnage au théâtre, qui la fragilise et à la fois qui la révèle.

Ce que je vais dire aux comédiens, ce que j’ai commencé à leur dire, pendant la lecture à la table d’avant l’été puis pendant les toutes premières répétitions, c’est qu’il s’agit ici de joie et de liberté. Je voudrais qu’il y ait là comme une évidence joyeuse.

Que ce ne soit plus un défi, justement, ni une difficulté, mais quelque chose d’absolument heureux et de fluide. Parce que ces objets, par-delà toutes les inquiétudes et les tristesses qu’ils expriment, éprouvent avant tout un bonheur neuf à parler.

Ces objets sont vivants, et ce qui les rend vivants, ce sont leurs contradictions. Il ne s’agit pas de « jouer à être des objets ». Mais d’être cette parole vive.

On ne travaillera pas sur l’inertie, sur une fausse idée de l’objet qui peinerait à bouger, mais au contraire sur la jubilation de parler qui est la leur, sur la libération inouïe que c’est soudain pour eux.

Il n’est pas rare que la nuit, dans les cuisines japonaises, une spatule à riz se mette à danser. Il y aura un peu de ça ici. Ce dont il est question, de la liberté, du bonheur de soudain se mouvoir et de s’exprimer. Ces objets prennent vie, et prendre vie est une fête.

O.H. Comment avez-vous conçu les costumes ?

C.M. Ma préoccupation, c’était d’éviter le folklore. Surtout pas de chapeau en forme d’abat-jour pour la lampe, par exemple. Qu’on ne soit pas dans la kermesse, ni même, ce qui aurait pu être une tentation, dans une vision disons onirique, et un peu emphatique, un imaginaire enfantin. Je voulais que le costume n’occulte pas les tragédies particulières. Qu’il n’empêche pas d’entendre leurs drames.

Au tout début, l’idée m’a même traversée qu’ils pourraient porter des combinaisons noires, comme celles des machinistes, et qui renverraient au fait qu’il s’agit moins des objets que des esprits des objets.

J’ai cherché quelque chose finalement qui évoque les objets, mais non pas qui les figure.

Les costumes ici ne s’essayent donc pas à représenter les objets, mais d’une manière ou d’une autre ils s’y réfèrent.

Pour La Lampe, j’ai regardé une photo de la véritable lampe d’Anna Cervinka. Elle m’émeut, cette photo. Cette allure gracile. Cet abat-jour bichonné. Rouge, avec son tricot. Anna portera une robe rouge, avec un gilet au crochet de couleur bise – qui renvoient aux couleurs et motifs de cette lampe, reproduite dans le décor. Le motif de la chemise à pommes que j’ai trouvée pour Le Pèlepommes est très petit, mais tant mieux, il n’en sera que moins démonstratif. Pour L’œil-de-tigre, je pense à une impression de cette pierre sur un tee-shirt noir, à porter sous un costume noir ouvert. Pour La Boîte à couture, ce sera une robe-chemisier, dont le tissu servira aussi de revêtement à la boîte dans laquelle elle fouillera, et qui sera un appui de jeu. La chemise du Parapluie (des nuages sur fond bleu) dit à la fois son rapport au dehors, au ciel dont il se réjouit que, par l’intermédiaire de la pluie, il entre en contact physique avec lui, et quelque chose de son rêve, celui d’être un cerf-volant, auquel ce motif de ciel donne son espace, un rêve dont son costume porte donc aussi la marque. Dans une ville pluvieuse et flamande, j’ai trouvé un parapluie marine qui s’ouvre sur ce même motif de nuages sur ciel clair. Le Parapluie esquissera quelques pas de danse avec lui. Je pense à Gene Kelly chantant et dansant sous la pluie. Au mouvement heureux de marcher sous la pluie, à sa façon de sautiller, trottoir, chaussée, trottoir, chaussée, de danser avec son parapluie dans une liesse qui entre ici en écho avec la joie de ces objets à parler. Quelque chose de la liberté qui est brusquement la leur.

- Dessin du costume de la Lampe © Christine Montalbetti

O.H. L’aspect surréaliste des objets humanisés contraste avec un ancrage dans le réel puisqu’il est rappelé au spectateur qu’il se trouve au Studio-Théâtre. Pourquoi avez-vous choisi de faire coexister ces deux mondes ?

C.M. Je n’utiliserais pas forcément l’adjectif « surréaliste », parce que c’est un mot qui renvoie vraiment à un courant, à une manière d’écrire, à un imaginaire particuliers. Je préfère parler de fantaisie. Cette fantaisie, cette situation évidemment non réaliste, ne s’oppose pas à la réalité de l’espace du Studio-Th éâtre, au sens où c’est là qu’elle est représentée, dans le face-à-face des spectateurs et des acteurs, dans cette co-présence des corps. Le Pèle-pommes dans le prologue évoque les conditions réelles du Studio- Théâtre, son emplacement, la galerie du Carrousel, la rue de Rivoli toute proche, parce que ces mentions me paraissent en même temps agréables et troublantes pour le spectateur : elles lui parlent de l’expérience qu’il est en train de vivre, dans le lieu où il la vit.

Mon envie est que les spectateurs prennent mieux conscience du volume des sièges autour d’eux, de la sensation de l’accoudoir, du sol sous leurs semelles, que les objets leur parlent justement de leur rapport sensible, sensoriel, au monde.

O.H. « L’enthousiasmante matérialité du monde », une notion déjà évoquée dans votre roman La vie est faite de ces toutes petites choses. Qu’entendez-vous par là ?

Notre rapport au monde est d’abord un rapport matériel, tactile, sensible, notre corps compose avec la présence des objets, comme avec les volumes et les matières des lieux dans lesquels il s’immerge.

C.M. Cette matérialité-là, sauf quand on est dans des situations critiques, on a tendance à l’oublier, la sensation exacte de la tasse entre les lèvres, de l’odeur du café, de tous les objets qu’on manipule. Oh, le petit emballage du sucre en morceau qu’on déplie, la cuiller qu’on attrape et qu’on tourne dans le liquide chaud. Quand on prend le temps de sentir de nouveau ces volumes et ces matières, dans cette interaction attentive on se ressaisit, on se retrouve. On se sent exister. Il y a là quelque chose de fondamental, et qui me paraît « enthousiasmant » parce que ce qui s’y joue, c’est la vie même, le fait d’être au monde, l’expérience même d’être en vie.

O.H. Les objets regrettent l’absence de vie sexuelle, expriment le désir d’engendrer, le manque de l’être aimé mais surtout le grand chavirement de l’amour. En réalité, ne sont-ils pas tous, plus ou moins, épris de la propriétaire ?

C.M. Je vous en laisse juge… C’est sûrement vrai du Parapluie. Cela transparaît dans la reconnaissance de La Lampe, comme dans l’anxiété de La Boîte à couture. Ce qui m’intéressait, avec cette figure de la propriétaire, outre le fait que c’est bien entendu une figure à laquelle on peut s’identifier immédiatement, qui nous laisse aussi une place disons anthropomorphe dans toute cette histoire, c’est le hors-champ qu’elle crée. Ce dehors qu’elle fait exister, dans la pensée des objets comme dans la nôtre. Le texte se construit dramatiquement sur son absence, qui est à la fois une absence qui libère la parole de ces objets, et qui, à cause de son retard, les place dans une inquiétude croissante.

O.H. Dans le prologue, le Pèle-pommes prend la parole : « dans le grand stock des mots, choisir les bons, ceux qui sont justes… trouver les bonnes attaches, que ça tienne, que ce soit souple, fluide ». Cette description est-elle la part autobiographique du texte ?

C.M. Oui, il y a effectivement un jeu ici, un double sens. Le Pèle-pommes parle à la fois indirectement du geste d’écrire qui est le mien, dans le moment justement où la pièce commence, où mes mots se mettent en place, et de sa situation particulière d’objet qui s’essaye pour la première fois au langage. Un langage dans lequel il a aussi baigné à force d’entendre les conversations autour de lui.

O.H. Pouvez-vous nous dire un mot de la scénographie imaginée par Éric Ruf ?

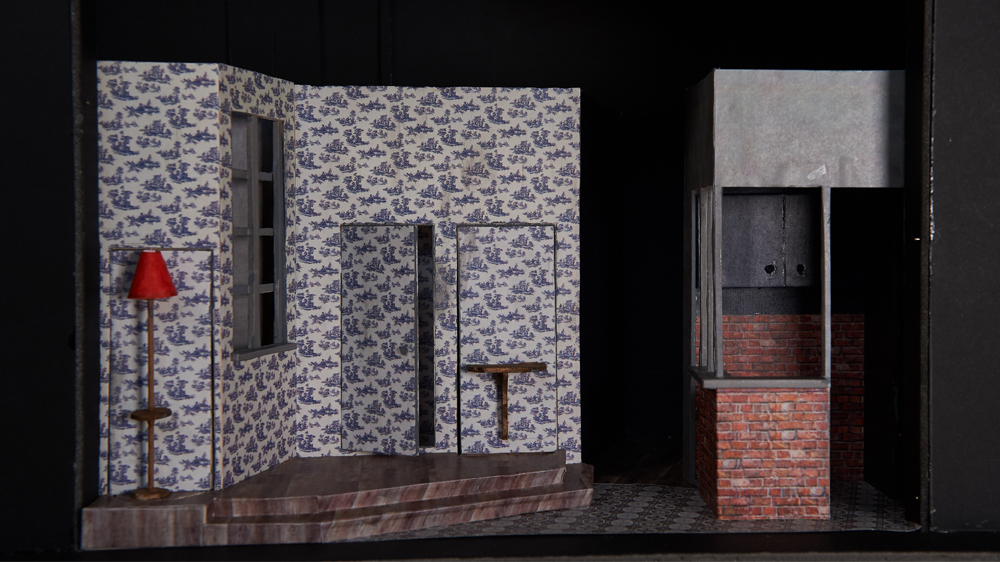

Nous sommes chez la « propriétaire ». C’est une partie de son appartement qui est plutôt une confluence, une perspective de couloir, un bout de la cuisine, une amorce de la pièce principale, qu’on ait le sentiment de se tenir dans ce carrefour, pour éviter l’eff et d’un salon frontal.

- Photographie de la maquette du décor conçu par Éric Ruf. © Juliette Ball-Zahonero

C.M. Deux des objets apparaîtront par le moyen de tournettes. Seulement deux, pour varier les modes d’apparition, pour créer du mystère. Quant à la toile de Jouy, qui tapissera les murs, elle nous raconte des histoires à tous.

O.H. Vous avez écrit ce texte avec la complicité des comédiens qui interpréteront dans votre mise en scène.

Est-ce une aubaine de maîtriser tous les aspects du processus de création théâtrale ?

C.M. Je ne pense pas les choses en terme de maîtrise. Pour toutes sortes de raisons, mais en particulier je ne crois pas qu’il y ait une seule mise en scène souhaitable de cette pièce, que je serais en train de faire. Au contraire, pour moi, un texte de théâtre vaut de ce qu’il y a mille manières possibles de le mettre en scène.

La chance inouïe que m’offre cette proposition de mettre en scène ce texte, ce n’est pas tant d’en présenter « ma version » (car moi-même je suis confrontée à des choix entre plusieurs options qui peuvent me paraître également possibles) que de passer d’un espace de travail solitaire (la table où j’écris) au mouvement d’une création collective.

La chance inouïe que m’offre cette proposition de mettre en scène ce texte, ce n’est pas tant d’en présenter « ma version » (car moi-même je suis confrontée à des choix entre plusieurs options qui peuvent me paraître également possibles) que de passer d’un espace de travail solitaire (la table où j’écris) au mouvement d’une création collective.

L’ « aubaine », c’est ça. Me lever de ma table de travail (un lieu que j’aime aussi bien sûr), devant la fenêtre, en solitaire, pour aller parler avec Éric Ruf de notre rapport aux objets, des objets qu’on ne sait pas où mettre, et qu’on veut garder pourtant (pour lui, les cadeaux de première, pour moi l’occasion d’évoquer, dans un des appartements où j’ai vécu, une penderie surnommée « pièce barbebleue »), pour nous décrire les boîtes à couture que nous avons connues, nos appartements ou maisons d’enfance, et pour déplacer dans la maquette les fi gurines. Pour penser aussi la lumière avec Catherine Verheyde, parler poursuite et bascules, et puis, au détour d’une question que je lui pose, l’écouter me décrire la lumière d’Ostende. Pour demander quelques sons (bruit de pas dans l’escalier, bruit de pluie…) à Jean-Louis Pilon et écouter ensuite ses propositions. Pour monter à l’atelier couture, et y parler formes et matières. Pour entendre Gilles Kneusé me parler du balai de Mickey qui prend vie dans L’Apprenti-sorcier, en visionner la danse, découvrir que c’est moins une danse d’émancipation que d’abord une danse d’obéissance et d’asservissement, car même quand le balai s’obstine et se démultiplie tous continuent mécaniquement leur tâche – et c’est vrai de Mary Poppins aussi où, quand bien même les objets prendraient des libertés, leur animation est bizarrement associée à leur obéissance. Pour évoquer avec Bernard Beau, directeur technique, les besoins pour la salle de répétition, pour

regarder les accessoires avec Franck Walega.

Et pour travailler avec les comédiens dans la salle de répétition, y commenter le texte aux moments de lecture à la table, et puis l’essayer en jeu, les accompagner par ma parole, préciser les choses, et, impulsion toute nouvelle pour moi, me lever de la chaise depuis laquelle coudes sur la table je regardais leur proposition et aller évoluer dans le marquage au sol du décor, puis dans ses volumes, pour en éprouver l’espace et y proposer un déplacement – c’est toute l’expérience vivante que c’est.

- Photographie de la maquette du décor conçu par Éric Ruf. © Juliette Ball-Zahonero

Propos recueillis par Oscar Héliani